Detailierte Wärmebrückenberechnung

Unter Wärmebrücken (umgangssprachlich wird häufig auch von „Kältebrücken“ gesprochen) versteht man begrenzte Bereiche der Gebäude-Hülle, in denen eine Oberflächentemperaturveränderung an Bauteilen, oder gar Temperatursprünge, stattfinden, die durch unterschiedliche Mechanismen verursacht werden (siehe hierfür z.B. den sehr guten und verständlichen Wikipedia-Beitrag).

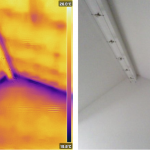

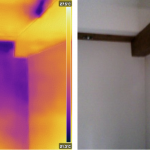

Beispiele hierfür sind: wechselndes Mauerwerksmaterial in Außenwänden, Fenster- oder Türlaibungen, Geschossdecken mit schlechter, oder fehlende Randdämmung (sie Beispiel 2 Thermografie), auskragende Geschossdecken, Balkone, oder Zimmerecken.

Allen gemeinsam ist, dass sie rechnerisch nicht so leicht in den Griff zu bekommen sind und deshalb in der Regel als Pauschalwerte in der energetischen Bewertung von Gebäuden einfließen.

Dieser pauschale Ansatz ist in den meisten Fällen auch hinreichend, um Wärmebrücken im Gebäudemodell zu berücksichtigen.

Es gibt aber ein paar Fälle, da ist es besser genauer hinzuschauen.

Jede Sanierung oder auch Neubaumaßnahme ist bzgl. der Einhaltung der Regeln für den Mindestwärmeschutz zu überprüfen.

Und das schließt die Prüfung ein, das es an keiner Bauteiloberfläche zu Schimmelwachstum kommt.

Das Kriterium ist schlicht, das es nirgendwo im Baukörper zu einer „relativen Luftfeuchtigkeit“ größer 80% kommen darf (siehe hierfür Wikipedia).

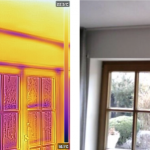

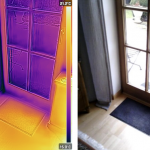

Wärmebrücken verdienen, insbesondere beim Einbau von Fenstern und Türen in Bestandsbauten, ganz besondere Aufmerksamkeit.

Wird die Sanierung/der Einbau nach einem anerkannten, bzw. erprobten Standard durchgeführt, ist damit der Nachweis auch schon erfüllt.

In vielen Fällen gelingt das jedoch nicht (z.B. mangelhafte Fassadendämmung ohne Laibungsdämmung oder die Einbaulage der Fenster ist laibungsmittig ausgeführt ohne Begleitdämmung), dann ist es Zeit für eine Detailbetrachtung, um böse Überraschungen später zu vermeiden.

Nachträgliche Behebungsmaßnamen sind in der Regel sehr viel teurer als es gleich richtig zu machen.

Im Falle einer geförderten Maßnahme kann die unsachgemäße Ausführung zu Förderversagen führen.

Beides kostet Ihr Geld.

Wenn Sie eine Effizienzhaussanierung planen ist eines der Kriterien der „mittlere Transmissonswärmeverlust der Gebäudehülle“.

Das hört sich kompliziert an, ist aber nichts anderes als die durchschnittlichen Wärmeverluste pro Quadratmeter Hüllfläche.

Will man diesen gering halten muss man dämmen. Und dabei sind die Wärmebrücken zu berücksichtigen.

Ein „pauschaler Wärmebrückenfaktor“ führt nun dazu, das der Einfluss der Wärmebrücken überschätzt wird und durch, eigentlich nicht notwendige, Dämmstärken ausgeglichen werden muss.

Das treibt die Kosten unnötig in die Höhe.

Besser ist es die Wärmebrücken zu kennen und sie mit echten (detailierten) Werten in die Berechnung, des zu erreichende Effizienzhausstandards, einfließen zu lassen.

Dieser Effekt wird noch verstärkt, da in die Detailrechnung auch „Gewinne“ durch Wärmebrücken (auch die gibt es) mit einfließen, die Sie bei der pauschalen Betrachtung nicht berücksichtigen dürfen.

Zumindest in der geförderten Effizienzhaussanierung (natürlich auch beim Neubau) sollten Sie unbedingt auf die detaillierte Wärmebrückenberechnung zurückgreifen.

Diese zusätzliche Rechenaufgabe finanziert sich selbst, um ein Vielfaches.